Fakten zur Windenergie

In der öffentlichen Debatte und im privaten Austausch sind unterschiedliche und teils widersprüchliche Aussagen zur Windenergie im Allgemeinen und zu wichtigen Aspekten im Detail zu hören und zu lesen. Auf Basis anerkannter wissenschaftlicher Quellen werden in den folgenden Rubriken Fragen zur Windenergie faktenbasiert beantwortet.

Wir haben für Sie die wichtigsten Fakten auch in einem Dokument gesammelt:

Den aktuellen Stand zu den einzelnen Vorhaben in den Landkreisen Ebersberg und München finden Sie auf den Projektseiten.

Stand der Technik

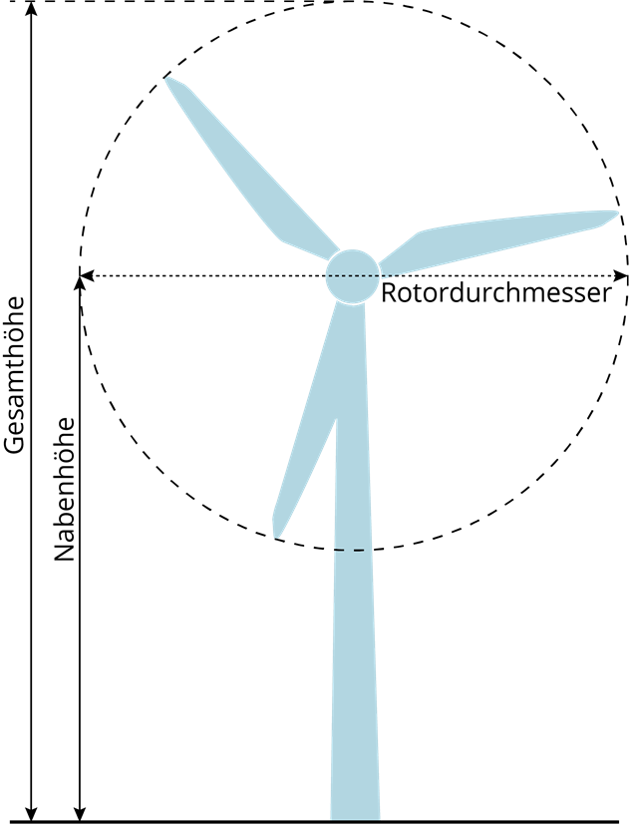

- Nabenhöhe: 166 m – 169 m

- Rotordurchmesser: 160 m – 163 m

- Gesamthöhe: 246 m – 251 m

- Leistung: 5,5 MW – 6 MW

- 4,0 MW x 2.000 h/a = 8.000.000 kWh/a

- 5,5 MW x 2.000 h/a = 11.000.000 kWh/a

- 6,0 MW x 2.000 h/a = 12.000.000 kWh/a

- ca. 8.000.000 - 9.000.000 kWh/a

- versorgt mehr als 2.600 Haushalte

- durchschnittlicher Stromverbrauch eines deutschen Haushalts: 3.000 kWh/a

- durchschnittlicher Stromverbrauch einer Person in Deutschland 1.400 kWh/a

Fundament

- Flachgründiges Fundament

- Tiefe: 3 - 4 m

- Durchmesser: ca. 20 - 25 m

- flächiges Betonfundament mit Stahlbewehrung

- Versiegelung durch das Fundament: 450 m2

- Benötigte Betonmenge ca. 700 - 900 m3

Ökobilanz

www.energieatlas.bayern.de/thema_wind

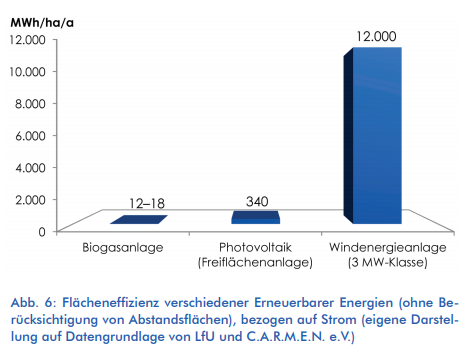

Flächeneffizienz

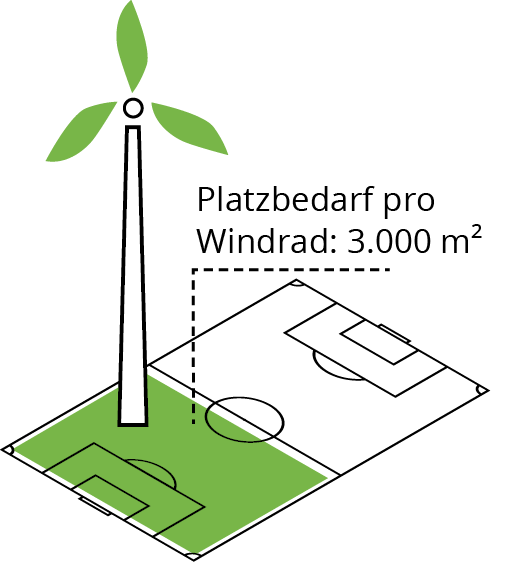

Eine Windenergieanlage beansprucht

im Betrieb mit

durchschnittlich nur 0,26 ha vergleichsweise wenig

Platz -

im Schnitt deutlich weniger als ein halbes Fußballfeld. Je nach Gelände und

Anlagentyp variiert der Flächenbedarf zwischen 0,15 bis 0,5 ha je Anlage für

die Kranstellfläche und alle Versorgungswege.

Eine Windenergieanlage beansprucht

im Betrieb mit

durchschnittlich nur 0,26 ha vergleichsweise wenig

Platz -

im Schnitt deutlich weniger als ein halbes Fußballfeld. Je nach Gelände und

Anlagentyp variiert der Flächenbedarf zwischen 0,15 bis 0,5 ha je Anlage für

die Kranstellfläche und alle Versorgungswege.

Wirtschaftlichkeit

Bayern wird unterschiedlichen Windzonen zugeordnet: den Windzonen I (Schwachwindstandorte) und II (typische Binnenlandstandorte). Die Landkreise Ebersberg und München werden der Windzone II zugeordnet.

Mit modernen Windenergieanlagen können an einem Binnenlandstandort jährlich ca. 8 bis 9 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugt werden. Das entspricht dem Stromverbrauch von über 2.600 Haushalten.

Wirtschaftlichkeit von Windenergieanlagen an Binnenlandstandorten

Moderne Windenergieanlagen können auch in komplexerem Gelände im Binnenland wirtschaftlich arbeiten. Durch größere Nabenhöhen lassen sich die in höheren Luftschichten vorherrschenden gleichmäßigeren Windströmungen besser ausnutzen. Das ist vor allem für bewaldetes und hügeliges Gelände von Bedeutung. Der Einsatz von Rotoren mit größerem Durchmesser verbessert ebenfalls die „Windernte" und führt damit zu einer Erhöhung des Stromertrags.

Um die möglichen Gebiete zu finden, werden die Standorte genau geprüft und Windmessungen durchgeführt.

Der Strom der Windenergieanlagen wird eingespeist und anhand des Erneuerbare Energien Gesetzes (EEG) 20 Jahre lang mit einem festen Satz vergütet.

- Die Vergütungshöhe wird mittels Ausschreibung ermittelt (z.B. 1. Dez 2020: Zuschlagswert bei 5,91 Ct/kWh).

- Je nach Standortgüte wird der in der Ausschreibung ermittelte Wert um einen bestimmten Korrekturfaktor korrigiert: Standorte mit geringeren zu erwartenden Erträgen als einem Referenzstandort erhalten eine höhere Vergütung, als Standorte mit höheren zu erwartenden Erträgen.

- Aktuell wird in unserer Region mit einer Vergütung (inkl. Korrekturfaktor und Sicherheitsabschlag) von ca. 8 Ct/kWh kalkuliert.

Neben der Vergütungshöhe spielen auch die Anlagenpreise und die Zinssituation eine große Rolle bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung. Folgekosten wie Wartung, Versicherung, bis hin zu den Rückbaukosten werden in die Wirtschaftlichkeitsberechnung einbezogen. Insbesondere im Hinblick auf die stetig steigenden Kosten für konventionelle Energieträger kann die Windenergie zusammen mit anderen Erneuerbaren Energien eine preisstabile Stromversorgung gewährleisten.

Durch eine finanzielle Bürgerbeteiligung haben „Betroffene" die Gelegenheit, „Beteiligte" zu werden und an den Anlagen mitzuverdienen. Die Kommune erhält unabhängig vom Sitz der Betreibergesellschaft 90 % der anfallenden Gewerbesteuer auf die Erträge der Windräder. Sitzt die Betreibergesellschaft vor Ort, so erhöht sich die regionale Wertschöpfung sogar noch deutlich.

Aktuell wird bei Windprojekten in unserer Region eine Rendite von ca. 5 % prognostiziert.

Quelle: AKZEPTANZ FÜR DIE WINDENERGIE Eine Argumentationshilfe, C.A.R.M.E.N., Nov. 2020

Genehmigung

- bis 10 m Gesamthöhe: genehmigungsfrei

- bis 50 m Gesamthöhe: baurechtliche Genehmigungspflicht

- ab 50 m Gesamthöhe: immissionschutzrechtliche Genehmigung

|

|

10H-Regelung

Der Abstand berechnet sich aus der 10-fachen Höhe der Windenergieanlage (Gesamthöhe). Eine Windenergieanlage ist damit im Außenbereich nur privilegiert zulässig, wenn sie das 10-fache ihrer Gesamthöhe an Abstand zur nächsten Wohnbebauung einhalten kann.

Die Lockerung betrifft folgende sechs Fallkonstellationen:

- Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für Windkraft i.S.d. Bayerischen Landesplanungsgesetz oder bei Ausweisung in Flächennutzungsplänen

- in einem Abstand von höchstens 2 000 m zu einem Gewerbe- oder Industriegebiet, wenn der erzeugte Strom überwiegend zur Versorgung der in dem Gewerbe- oder Industriegebiet liegenden Gewerbe- und Industriebetriebe bestimmt ist,

- längs von Haupteisenbahnstrecken im Sinn des § 47b Nr. 4 BImSchG, Bundesautobahnen oder vier- oder mehrstreifigen Bundesstraßen in einer Entfernung von bis zu 500

- beim „Repowering" (Kraftwerkserneuerung)

- auf militärischem Übungsgelände

- in bestehendem Wald, wenn von der Mitte des Mastfußes zum Waldrand mindestens ein Abstand in Höhe des Radius des Rotors eingehalten wird.

In Gebieten nach Nr. 2 - 6 gilt künftig ein Mindestabstand zu schutzwürdiger Wohnbebauung von 1000m (Art. 82 a BayBO neu).

In ausgewiesenen Windenergiegebieten nach Nr. 1 gilt ab 31.5.2023 kein Mindestabstand mehr (Art. 82 b BayBO neu).

- Lärmschutz

Ob schädliche Umweltauswirkungen durch Geräuschimmissionen zu befürchten sind, erfolgt auf Grundlage der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm).

- Rücksichtnahmegebot: Optisch bedrängende Wirkung

weniger als 2H: regelmäßig bedrängende Wirkung

2H-3H: Prüfung, ob regelmäßig bedrängende Wirkung vorliegt

3H und mehr: regelmäßig nicht bedrängende Wirkung

- Erdbebenmessstationen

Zu Erdbebenmessstationen müssen Windenergieanlagen aufgrund von Störungswirkung einen genügend großen Abstand halten (3 bis 15 km).

Artenschutz

- Relevanzprüfung

- Bestandserfassung am Eingriffsort

- Prüfung der Verbotstatbestände (z. B. Vermeidungsmaßnahmen wie Abschaltlogarithmen für Fledermäuse, Standortverschiebung, …)

- Prüfung vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen)

- Ausnahmeprüfung

- Intelligente Abschaltalgorithmen für Fledermäuse

- Bedarfsgerechte Abschaltungen bei Mahd für ungestörte Beuteflüge außerhalb des Waldes

- Bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung

- Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen, die attraktive Lebensräume schaffen und Biodiversität erhöhen

- In Entwicklung: Radarschutzsysteme mit Vogelfrüherkennung

Klimaschutzleistung

Windenergie im Wald

- ca. 3.000 m² pro Windenergieanlage dauerhafter Waldverlust: ca. 415 m² Versiegelung durch Fundament und ca. 2.300 m² verdichtete Fläche für die Kranstellflächen. Diese Fläche muss zwingend an anderer Stelle wieder aufgeforstet werden.

- Zusätzlich werden während des Baus 2000 m² direkt am Standort gerodet, die nach Abschluss des Baus direkt vor Ort wieder aufgeforstet werden.

- Es werden Ausgleichsmaßnahmen (nach der Bayerischen Kompensationsverordnung) geleistet (z.B. Ersatzpflanzung mit heimischem Mischwald, ggf. mit Flächenaufschlag).

Landschaft

Landschaft als Alltagsraum und Lebenswelt

Versorgungssicherheit

Windmessung

Schwachwindgebiet

Gerechtigkeit

Schall

Schattenwurf

Je nach Wetter und Sonnenstand können die Rotorblätter bewegte Schatten werfen. In welchem Ausmaß dies jeweils der Fall ist, wird im Genehmigungsverfahren untersucht.

Je nach Wetter und Sonnenstand können die Rotorblätter bewegte Schatten werfen. In welchem Ausmaß dies jeweils der Fall ist, wird im Genehmigungsverfahren untersucht.Diskoeffekt wird jener Effekt genannt, der durch schnell drehende Flügel und stark reflektierende Oberflächen entsteht und ein ähnliches Blinkmuster erzeugt wie ein Stroboskop in einer Diskothek.

Infraschall

Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hörbaren Frequenzbereich von 1 bis 16 Hertz.